Moondog

Jazz | Avantgarde-Jazz

Karrieren gibt es, die verlaufen sonderbar. Die von Louis Thomas Hardin, alias Moondog, führte von der Provinz über die Metropole in eine andere Provinz: vom amerikanischen Mittelwesten über New York an die nördliche Peripherie des Ruhrgebiets und schließlich ins Münsterland. Eine Karriere in umgekehrter Richtung, möchte man meinen. Doch was heißt schon Karriere, und was heißt sonderbar? Wie sollte der Weg eines Sonderlings anders verlaufen als sonderbar? Der Weg eines blinden Sehers, den die Öffentlichkeit, wenn überhaupt, als skurrilen Kauz zur Kenntnis nahm, dem renommierte Kollegen aber ...

voller Hochachtung begegneten. Wenn das Attribut „musicians’ musician“ unter Musikern als Ausdruck höchster Wertschätzung gilt, war Moondog ein „composers’ composer“ – vom Publikum kaum bemerkt, von Komponisten, aber auch Künstlern anderer Disziplinen hoch verehrt. Ein Mann, der keinem Stil, keiner Strömung der zeitgenössischen Musik zuzurechnen war, mit nichts und niemandem zu vergleichen außer mit sich selbst.

Er begründete seinen eigenen Stil, und der war unverwechselbar „Moondog“ – geprägt durch kompositorische Techniken, die historisch waren, die er aber anwendete wie kaum ein anderer vor ihm und die er für die Gegenwart zu neuer Gültigkeit erhob, weil er sie als richtig erachtete. „Richtig“? Für Moondog hieß das: im Einklang mit dem Kosmos. Sein Komponieren war nicht weniger als die Umsetzung einer Welttheorie in Musik. Aus den physikalischen Gesetzen, die der Musik zugrunde liegen, nämlich aus der Obertonreihe, leitete er den „Cosmic Code“ ab, mit dessen Entdeckung er fest überzeugt war, dem Weltgeist auf die Spur gekommen zu sein. Was in der Religion „Gott“ heißt, nannte Moondog „Megamind“, und es offenbarte sich ihm im neunten Oberton. Ist doch die Neun – als dreifache Drei (Trias), durch welche das All vollendet bestimmt ist – schon in der Pythagoräischen Zahlensymbolik höchst metaphysisch aufgeladen. „Mit dem Cosmic Code in der Obertonreihe“, so Moondog, „will das Megamind uns zeigen, wie das Universum erschaffen wurde. Er will, dass wir wissen, dass er existiert.“

Welch spirituelle Bedeutung gewinnt vor dem Hintergrund des „Cosmic Code“ allein das Datum von Moondogs Tod! Der blinde Komponist starb am 8. September 1999 im Alter von 83 Jahren in einem Münsteraner Krankenhaus. In den Tagen zuvor hatte er sich noch einmal erholt, und es schien ihm besser zu gehen. Was hätte er darum gegeben, den folgenden Tag noch zu erleben – den 9.9.99! Doch er verstarb kurz vor Mitternacht. Wer weiß, vielleicht wollte das „Megamind“ ihn da ja schon bei sich haben. Im Übrigen war der nächste Tag zu Moondogs Todesstunde anderswo auf dem Planeten bereits angebrochen: in Fernost. Außer dem Pythagoräisch-kosmologischen hatte nicht zuletzt auch fernöstliches Denken Moondogs Spiritualität geprägt. So gesehen hat dieser das magische Datum doch noch erreicht.

Musikalisch sah Moondog sich als Klassizist; sein Ideal war der Kontrapunkt, Kernstück der Kompositionslehre seit Mittelalter und Renaissance. Was aber heutige Musiker jedweder Couleur, ja selbst die Stars der zeitgenössischen Komponistenszene – allen voran die von der Minimal Music – nicht davon abhielt, sich auf Moondog zu berufen. Doch da fühlte der sich gründlich missverstanden: „Frag doch mal Philip Glass; der wird sagen, ,Moondog ist unser leader of the pack’; ich sei der Begründer der Minimal Music. Er und Steve Reich prägten den Begriff ,Minimal’ und brachten ihn mit mir in Verbindung. Bevor sie mit ihrem Minimalismus anfingen, sangen sie meine Madrigale. Jetzt behaupten sie, ich hätte damit angefangen. Doch auch Bach hat in seinen Fugen minimalistisch gearbeitet. Also, was ist daran neu? Wiederholung ist ein Grundprinzip in der Musik. Meine repetitive Musik ist etwas völlig anderes als die von Glass und Reich. Die scheren sich nicht um den Kontrapunkt, sondern spielen eine Stunde lang dasselbe. Das ist vielleicht für eine gewisse Stimmung gut, doch diese Art Stimmung interessiert mich nicht. Mir geht es um Struktur, Melodie, Form, Entwicklung. Ich halte mich an die alten, klassischen Werte: mit einem Minimum an Mitteln ein Maximum an Wirkung erreichen und logische Entwicklung von Themen an Stelle bloßer Wiederholung.“

Die Gesetze des Kontrapunkts erhob Moondog zum Nonplusultra der Musik. Ein wenig schelmisch und nicht ohne augenzwinkernde Übertreibung, letztlich aber aus voller Überzeugung ging er selbst mit seinen Vorbildern streng und oberlehrerhaft ins Gericht. Mit diebischem Spaß strich er einem Palestrina oder Bach die „Fehler“ und Abweichungen von den Kontrapunktregeln rot an. Umso mehr den späteren Klassikern: „Beethoven, Haydn, Mozart befolgten die Regeln manchmal. Ich befolge sie immer: Note gegen Note.“ Dennoch klingt seine eigene Musik nicht nach Renaissance oder Frühbarock. Bei ihm führten überlieferte Techniken zu einem alles andere als traditionellen Ergebnis. Der Hüter des Kontrapunkts komponierte so konsequent konservativ, dass es geradezu revolutionär wirkte. Künstlerische Freiheit fand er in formaler Strenge, Zeitgemäßes in der Besinnung auf das Alte, ewig Wahre. Ein Widerspruch? Nicht für Moondog: „Ich stehe mit einem Fuß in Amerika, mit dem anderen in Europa; mit einem in der Gegenwart, mit dem anderen in der Vergangenheit. Rhythmisch könnte man mich der Moderne, ja der Avantgarde zurechnen; melodisch und harmonisch der Vergangenheit.“

Tatsächlich ist der Rhythmus wohl das Eigenartigste an Moondogs Musik. Ob Songs oder Orchesterstücke, vielstimmige Kanons und Madrigale, Sinfonien oder Suiten, Werke für Orgel oder Kammerensemble – immer sind sie mit eigentümlichen Percussion-Rhythmen unterlegt, die der Meister selbst auf einer Trommel schlug, in einem wenn auch nicht gerade swingenden, aber doch entfernt jazzähnlichen Beat. Darin klingen traditionelle indianische Rhythmen nach, wie er sie als Kind in den Reservaten von Wyoming kennen lernte, wohin sein wanderpredigender Vater ihn bei Missionsbesuchen gelegentlich mitnahm. Noch im hohen Alter pflegte Moondog davon zu schwärmen, wie er mit sechs Jahren auf dem Schoß von Arapaho-Häuptling „Yellow Calf“ sitzen und die große Sonnentanztrommel schlagen durfte. Diese „Indian beats“ wurden zum Herzschlag des Moondog’schen Werkes.

Geboren wurde Louis Thomas Hardin 1916 in Maryville, Kansas; die Jugend verlebte er in verschiedenen Staaten des Mittleren Westens. Mit 16 Jahren, am Unabhängigkeitstag 1932, büßte er bei einer Explosion das Augenlicht ein. „Aber das kam nicht von Feuerwerkskörpern“, berichtete er später. „Ich hatte eine Dynamitkapsel aufgehoben, die nach einer Überschwemmung zwischen Eisenbahnschienen lag, und hämmerte darauf herum. Sie explodierte mir ins Gesicht.“ Auf einer Blindenschule in Iowa entdeckte er die klassische Musik für sich und erhielt eine musikalische Grundausbildung. Er lernte Violine, Viola, Piano, Orgel, Chorgesang, Harmonielehre und studierte autodidaktisch weiter, indem er alles las, was ihm in Blindenschrift zum Thema Musik in die Hände fiel. Seine Gehörbildung perfektionierte er so weit, dass er musikalische Ideen direkt in Blindenschrift umsetzen konnte. So gut wie alle Kompositionen schrieb er ohne Instrument.

1943 zog Hardin nach New York, lebte dort als Straßenmusiker und nannte sich ab 1947 „Moondog“ – in Anspielung an seinen Blindenhund, der den Mond so inbrünstig anzuheulen pflegte. Bis in die frühen 70er Jahre war er regelmäßig an den Ecken 6th Avenue (Avenue of the Americas) und 54th bis 56th Street anzutreffen, wo er auf der Straße eigene Gedichte vortrug – zumeist formal streng gehaltene Couplets – und sie, auf Handzetteln gedruckt, an Passanten verkaufte. Und er sang seine Lieder, wobei er sich auf selbst erfundenen, vorzugsweise dreieckigen (!) Instrumenten begleitete, etwa auf einer Trommel, die er Trimba nannte, oder auf der zitherähnlichen Oo.

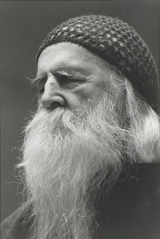

Fasziniert von der Lektüre der Edda, wurde er zum Verehrer nordischer Mythologie und legte sich eine Wikingerkluft zu, die für die nächsten Jahrzehnte sein Markenzeichen wurde. Fotos aus jener Zeit zeigen ihn mit wallendem Rauschebart und weiter Mönchskutte, mit martialischer Lanze und doppelt gehörntem Helm. In diesem Outfit wurde er zur Sehenswürdigkeit im Straßenbild von Manhattan; keine Stadtrundfahrt, die nicht an „Moondog’s corner“ vorbeiführte. In Anzeigen, die das New Yorker Hilton in der New York Times schaltete, gab das Hotel seine Adresse mit „opposite Moondog“ an.

Doch so sehr er die Straße zu seinem Zuhause machte, ein „Penner“ oder „Berber“ war Moondog nie. Irgendwo gab’s immer ein Zimmerchen für die Nacht. So berichtet eine Journalistin, wie er sie 1945 in seine Behausung in der 56th Street, zwischen 8th und 9th Avenue, führte. Es öffnete eine junge Frau namens Anna Naila, die es übernommen hatte, seine Musik in Notenschrift zu transskribieren. Damals nannte er sich Louie, „da man Louis so leicht mit Lewis verwechselt.“

Von Passanten als exzentrischer Kauz, als „schräger Vogel“, ja als Scharlatan beäugt, wurde Moondog von Künstlern bereits durchaus respektiert. An seiner Straßenecke lernte er Mitglieder der New Yorker Philharmoniker kennen, die auf dem Weg zur Arbeit waren und ihn eines Tages ihrem damaligen Leiter, Artur Rodzinski, vorstellten. Der lud ihn ein, den Orchesterproben in der Carnegie Hall beizuwohnen, wo Moondog dann lange aus und ein ging und sich jede Menge über Orchestrierung ablauschte. Überdies machte er dort die Bekanntschaft von Arturo Toscanini, Igor Strawinski und Leonard Bernstein. Bis zu Rodzinskis Weggang im Jahr 1947 war der skurrile Wahlwikinger in der Carnegie Hall ein regelmäßiger Gast.

Auf der Straße traf Moondog irgendwann mit Charlie Parker zusammen. Der soll auf ihn zugekommen sein und gemeint haben: „You and I should make a record.“ Durch Parkers frühen Tod blieb der Musikwelt eine „Yardbird Meets Moondog“-Platte freilich vorenthalten. Dagegen kam es zu anderen künstlerischen Begegnungen. Mit Charles Mingus gab Moondog mal ein Konzert im Whitney Museum, mit Allen Ginsberg anderswo eine Poetry-Lesung.

Anfang der 50er Jahre wurde offenbar auch die populäre Musik auf Moondog aufmerksam. Zumindest sein Name stand an der Wiege des Rock’n’Roll: Im Juli 1951 startete der Radio-DJ Alan Freed beim Sender WJW in Cleveland die „Moondog Rock’n’Roll Party“, in der er aktuelle R&B-Platten spielte. Ebenfalls in Cleveland organisierte er im März des folgenden Jahres mit dem „Moondog Coronation Ball“ das erste Rock’n’Roll-Konzert. Es endete mit Krawallen, da Tausende von Jugendlichen nicht mehr in die Arena eingelassen wurden. Im Herbst 1954 ging Freed mit Sendung und Veranstaltung nach New York. Beim Konzert in Brooklyn, jetzt unter dem Titel „Moondog Jubilee of Stars Under the Stars“, traten u.a. Fats Domino, Muddy Waters, Little Walter, The Orioles und The Clovers auf. Kurz nach dem Start der Sendung im New Yorker Radio WINS schritt Moondog ein: Per Klage ließ er Freed untersagen, in der Show seinen Namen zu benutzen. Ob Freed den Namen geklaut hatte, sei dahingestellt. Dass der Meister des Kontrapunkts nicht mit dem Rock’n’Roll in Verbindung gebracht werden wollte, ist aus seiner Warte allerdings nicht verwunderlich. Als Rockröhre Janis Joplin 1968 sein Madrigal „All Is Loneliness“ aufnahm, mochte er ihr das sein Leben lang nicht verzeihen: „Sie hat’s total versaut“, schimpfte er.

Wenig später widmete der Souljazz-Organist Jimmy McGriff ihm das zweiteilige Stück „Spear for Moondog“. In den Liner-Notes zu McGriffs Album Electric Funk (Blue Note) heißt es erläuternd: „Moondog ist blind und so gut wie jeden Tag in der New Yorker Innenstadt anzutreffen, gekleidet wie ein Wikinger und mit Lanze.“ Zudem hielt der Verfasser den Hinweis für angebracht: „Er bettelt nie um Geld, sondern lauscht der Welt um ihn herum.“ Von dem Komponisten Moondog hatte er offenbar noch nicht gehört.

Dabei hatte der bereits allerhand Platten veröffentlicht: 1953 Moondog & His Friends, die erste jemals produzierte LP des Columbia-Sublabels Epic; 1955, zusammen mit Julie Andrews, ein erfolgreiches Album mit Kinderliedern unter dem Titel Tell It Again.; außerdem drei LPs für Prestige (1956/57). Um 1970 kamen zwei Moondog-Alben bei Columbia höchstselbst heraus. Es war die Zeit der Hippies und anderer wild aussehender Gestalten, die mit langen Haaren und Bärten von LP-Covers grüßten. In Moondog meinte Columbia wohl eine Art Wikingerpendant zu Dr. John „The Night Tripper“ gefunden zu haben, der sich zur selben Zeit für Atlantic Records überaus malerisch als „New Orleans Witchdoctor“ in Szene zu setzen begann.

Die Platten der 50er Jahre sind noch weitgehend von Moondogs Alltag auf der Straße geprägt. Dort wurden sie aufgenommen, und sie enthalten Straßenmusik, Experimente mit Umweltgeräuschen, Miniaturen, in denen Moondog mit seinem Hund spielt, Duette zwischen Bambusflöte und einem Dampfernebelhorn oder zwischen Percussion und einem Tap-Dancer. Der Komponist erfindet Tänze, wie den „Dog Trot“ oder den „Bumbo“, spielt seine eigenen Instrumente, Oo und Trimba, aber auch Klavier und Orgel und trommelt dazu im Playback, vorzugsweise in ungeraden Metren. An den Columbia-Aufnahmen dagegen sind über 40 Instrumentalisten beteiligt, darunter namhafte Jazzmusiker wie der Flötist Hubert Laws und die Bassisten George Duvivier und Ron Carter. Hier finden sich auch Widmungen an die Jazzgrößen Benny Goodman und Charlie Parker, die zwar keine Jazzimprovisationen, aber doch gewisse rhythmische und klangliche Jazzanleihen enthalten.

Dann plötzlich war Moondog aus Manhattans Straßen verschwunden. Manche hielten ihn für tot. Paul Simon beklagte in einer TV-Talkshow das Ableben eines seiner großen musikalischen Vorbilder – Moondog. Doch der, nachdem er sich eh schon immer als „Europäer im Exil“ gefühlt hatte, weilte inzwischen in Deutschland. Das Wikingerkostüm hatte er abgelegt und gegen Wollmütze und Rollkragenpulli eingetauscht. Was war geschehen?

Auf Vermittlung des befreundeten Organisten Paul Jordan war er 1974 vom Hessischen Rundfunk zu zwei Konzerten nach Frankfurt eingeladen worden – und einfach in Deutschland geblieben, im Lande Bachs, seiner eigentlichen Heimat im Geiste. In Hamburg, Hannover und wenig später in Recklinghausen – dort waren gerade Ruhrfestspiele – setzte er fürs Erste das Leben auf der Straße fort, trommelte in Fußgängerzonen und verkaufte seine Gedichte.

Bis er eines Tages von einer Studentin angesprochen wurde: Ilona Goebel. Sie lud ihn ins Haus ihrer Eltern im benachbarten Oer-Erkenschwick ein. „Mein zehn Jahre alter Bruder“, sagt sie, „wollte ihn über Weihnachten zu uns bitten, weil er ihm leid tat. Aber keiner von uns traute sich so recht, ihn zu fragen. Dann sah ich eine Platte mit Musik von Moondog im Laden und kaufte sie – Orchesterstücke, gespielt von 45 Musikern, mit jeder Menge Solisten. Als ich sie hörte, war ich richtig ergriffen. Ich konnte gar nicht fassen, dass jemand, der solche Musik schreibt, praktisch auf der Straße lebt. Da lud ich ihn zu uns ein. Nur für ein paar Tage …“

Woraus 2 1/2 Jahrzehnte wurden. Ilona und Familie konnten Moondog die Wikingerkluft ausreden (O-Ton: „Bist du Kostümbildner oder Komponist?“) und ein bürgerliches Leben schmackhaft machen. Sie nahmen ihn unter ihre Fittiche und machten ihr Haus zu dem, was er fortan als sein „composer’s paradise“ bezeichnete. Ilona gab ihr Studium auf, lernte, seine Kompositionen aus der Blindenschrift zu transkribieren, und gründete den Musikverlag Managarm, wo seither alle Moondog-Werke verlegt wurden. Das Bochumer Label Kopf Records brachte in den späten 70ern drei neu produzierte LPs heraus: H’Art Songs, Moondog in Europe, A New Sound of an Old Instrument. Dann wurde es lange Zeit still um den Ex-Wikinger. Der freilich komponierte unermüdlich vor sich hin. Sein Werkeverzeichnis wurde ellenlang.

An der Schwelle zu den 90er Jahren erlebte Moondog auf einmal ein veritables Comeback. So plötzlich, wie er einst aus New York verschwunden war, tauchte er 1989 auf Einladung der Brooklyn Academy of Music phönixartig beim 10th New Music America Festival auf. Bei einem Konzert unter dem Motto „Meet the Moderns“ standen außer ihm auch Uraufführungen symphonischer Werke der Jazzavantgardisten Butch Morris und John Zorn auf dem Programm. Moondog selbst spielte eine Serie von Widmungen an New Yorker Musikerlegenden wie Lester Young, Benny Goodman, Charlie Parker und Artur Rodzinski, die er selbst kennen gelernt hatte, und leitete von seiner Trommel aus das Brooklyn Philharmonic Chamber Orchestra.

Dabei fiel sein Dirigierstil als ebenso ungewöhnlich auf wie seine Musik. Moondog saß seitlich des Orchesters und gab, anstatt zu dirigieren, auf der Trommel den Beat vor: „Ich verstehe mich als Erster unter Gleichen. Es gibt quasi lauter Dirigenten im Orchester, und jeder ist ebenso für das Ganze verantwortlich wie für den eigenen Part. Musiker reagieren darauf durchaus positiv. In meiner Musik gibt es keine Taktwechsel. Wenn ich in 4/4 anfange, höre ich auch in 4/4 auf. Man muss nur den Takt halten, und das tue ich auf der Trommel. Wenn unbedingt nötig, gebe ich mal einen Wink mit der Hand. Aber eigentlich will ich gar nicht, dass die Musiker mich überhaupt ansehen, wenn sie einmal angefangen haben zu spielen. Sie sollen sich auf ihren Part konzentrieren.“

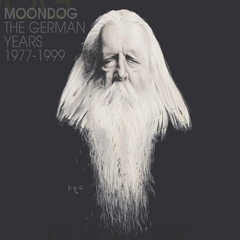

Das Medienecho hätte kaum überschwänglicher sein können; die New York Times feierte schon „Moondog’s Return“. Doch der kehrte umgehend nach Oer-Erkenschwick zurück. Immerhin: der Stein war ins Rollen gekommen, die Musikszene hatte ihn wieder. Seine alten Platten wurden als CDs wiederveröffentlicht, die Bochumer Kopf-Produktionen zeitweilig als Dreierpack im Schuber (Tonality All the Way); in der Presse erschienen ausführliche Moondog-Portraits. Rock-Chansonnier Stephan Eicher ließ sich von ihm eine Instrumentalversion des alten Schweizer „Guggisbergliedes“ arrangieren, eine kalifornische Ballett-Compagnie ging mit Choreographien zu Moondogs Musik auf Tour.

Neue Plattenproduktionen und Live-Auftritte ließen nicht lange auf sich warten: 1991 erschien Elpmas (= „Sample“, rückwärts gelesen), worauf Moondog neben diversen Instrumentalisten – etwa Götz Alsmann (Banjo) und Andi Thoma, heute Mouse on Mars (Gitarre) – erstmals auch einen elektronischen Sampler einsetzte, da dieser, so der Komponist, sein polyphones Konzept am ehesten fehlerfrei realisieren könne. Anlässlich seines 75. Geburtstags formierte sich im selben Jahr ein Ensemble von Angehörigen der Londoner Guild Hall School of Music, The London Saxophonique, ausschließlich zu dem Zweck, Kompositionen von Moondog aufzuführen. Zwischen 1992 und 1994 trat es, jeweils mit Moondog persönlich an der obligatorischen Trommel, auf großen Festivals auf (z.B.: Stuttgarter Jazzgipfel, documenta 9, Moers), gab Einzelkonzerte und spielte Sax Pax for A Sax sowie Big Band ein, teils mit prominenten Figuren der britischen Musikszene (Peter Hammill, Danny Thompson). Beide Alben waren ein Tribut zum 100. Todesjahr von Adolphe Sax († 1894), dem europäischen Instrumentenbauer, dessen Saxofon der amerikanischen Musik des 20. Jahrhunderts ihre charakteristischste Stimme gab. Und so finden sich auf diesen Alben auch – streng jazzfreie – Widmungen an die Saxofonisten Lester Young („Present for the Prez“) und Charlie Parker („Bird’s Lament“), an die Städte New York („New Amsterdam“), London („Shakespeare City“) und Paris sowie eine „EEC Suite“ an die Europäische Union. Denn Moondog komponierte nicht bloß als „europäischer“ Amerikaner, er dachte und fühlte auch so.

Kein Geringerer als Rockpoet Elvis Costello lud Moondog 1995 zum Meltdown Festival nach Londonein, was in der britischen Presse als großartige Programmidee begrüßt wurde. Trotz zahlreicher Auftritte und gelegentlicher Konzertmitschnitte für den Rundfunk in Moondogs letzten Jahren fehlte es bisher an einem Live-Album. Zu seinem fünften Todestag liegt es endlich vor, aufgenommen wenige Monate vor Moondogs Tod bei seinem letztem öffentlichen Konzert in Arles mit der französischen Pianistin Dominique Ponty. Zusammen mit der repräsentativen Anthologie The German Years (’77 -’99) veröffentlicht Kopf/Roof Music jetzt das Konzert, das zu Moondogs Vermächtnis wurde.

Derweil entdeckt heute eine neue Generation von Künstlern Moodogs Musik, seine Stücke werden remixed, gesampled und mit angesagten elektronischen Beats unterlegt. So erfährt der Ausnahmekomponist posthum eine ungewöhnliche Renaissance. Diese dokumentiert Kopf/Roof Music anhand einer EP-Compilation mit Remixes von Becker, Mr. Scruff und Afrob feat. Ferris MC. Hier kehrt Moondog, der nordische Mythologie liebte und seine Musik auf Vor-Bach’sche Kompositionsprinzipien gründete, im Sound des neuen Jahrtausends zurück.

Nicht lange vor seinem Tod zog Moondog von Oer-Erkenschwick nach Münster, wo er verstarb und begraben liegt. Der österreichische Künstler Ernst Fuchs, ein enger Freund des Komponisten, schuf seine Totenmaske. Überlassen wir ihm das letzte Wort über Moondog: „Seine Musik ist das Genialste, was es in der zeitgenössischen Musik überhaupt gibt. Sie ist von einer Präzision, da würde heute selbst Bach applaudieren.“

Berthold Klostermann

Veröffentlichungen bei ROOFMusic:

MOONDOG - IN EUROPE - Kopf Records / ROOFMusic 1977

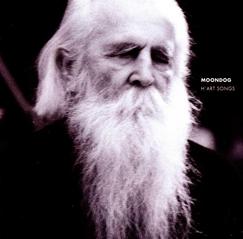

H' ART SONGS - Kopf Records / ROOFMusic 1978

A NEW SOUND OF AN OLD INSTRUMENT - Kopf Records / ROOFMusic 1979

ELPMAS - Kopf Records / ROOFMusic 1992

SAX PAX FOR A SAX - Kopf Records / ROOFMusic 1994

THE GERMAN YEARS (1977-1999) (2 CDs) - ROOFMusic 2004

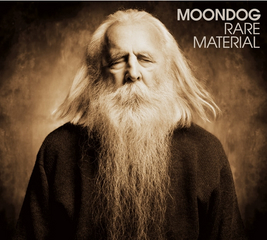

RARE MATERIAL (2 CDs) - ROOFMusic 2006